大要是因为化疗带去的反作用,一名患者正在癌症减缓后,得了另外一种致命但不为人知的徐病。

撰文 | Richard B. Woodward

翻译 | 张劳飞

审校 | clefable

假设医生的诊断出错,到了明年那个工夫,我大要曾经逝世了。而我将因为一种不为人知的、致命徐病——特收性肺纤维化而逝世。

肺医教范围的临床医生迈克我 · 斯蒂芬(Michael J. Stephen)2021 年出版的书籍(Breath Taking:What Our Lungs Teach Us about Our Origins, Ourselves, and Our Future)中,将特收性肺纤维化(idiopathic pulmonary fibrosis,IPF)描摹为一种 " 正在肺医教中最使人失望的徐病 "。正在很短工夫内乱(确诊 IPF 后,存活工夫的中位数是 3 年),患者囊状的肺泡中便会充溢着黏液,且会不断软化。因为肺部没法再操纵枢纽的功用——背血液供氧,患者的呵责吸会变得愈来愈仓皇战艰难。用斯蒂芬的话道便是,肺 " 变成了石头 "。

但是,这类徐病不为人知的程度战其正在人体内乱的开展速度一样使人震惊。好国每一年估计有 4 万人逝世于这类徐病,比逝世于火线腺癌的人数要多 5000,仅比乳腺癌少一面。斯蒂芬估量好国每一年有 20 万人正在 IPF 的暗影下挣扎供死。可是,IPF 其实不像此外徐病,有电视告白、公路赛、彩旗大要冰桶搬弄之类的活动去惹起公家的留神,进而捐献医治的用度。

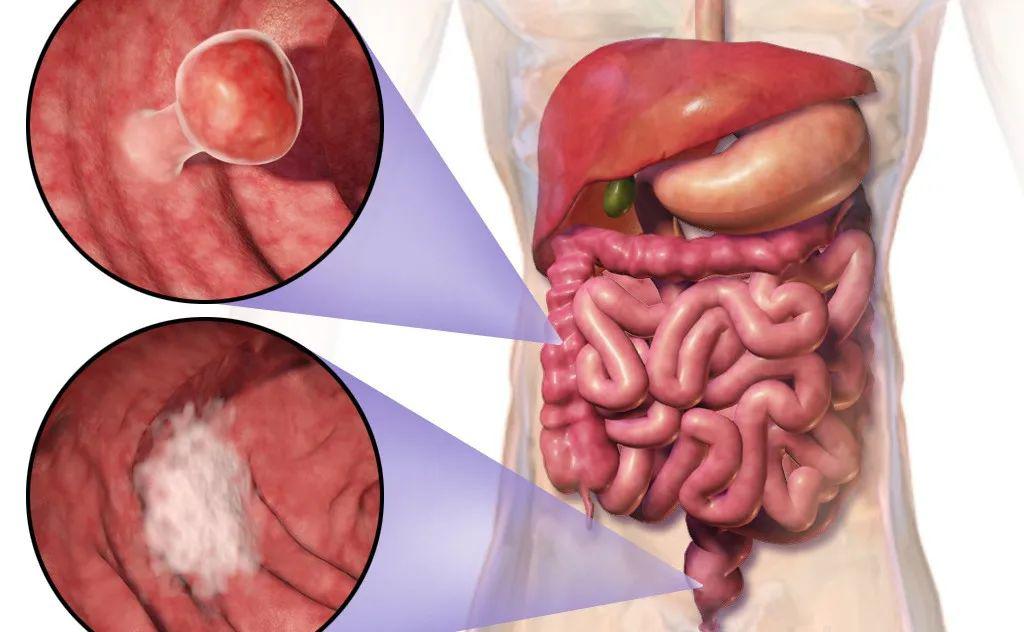

2 年前,当我被见告得 IPF 时,我完整出有听过这类徐病,而我局部的朋友也皆出有传闻过。当时最使我担忧的其实是结肠癌。2019 年 11 月,我经验了一次少达 5 个小时的脚术,医生将我的年夜肠中一块巨大的肿瘤切失落了。除此以外,癌细胞借分散到了我身体中的多个淋凑趣。

所幸癌症并出有分散到我身体的此外部位,根据医教标准,我被诊断为癌症三期(癌症处于中早期):病情严重但仍能够经由过程医治减缓。从 2020 年头开端,我担任了 12 个疗程的化疗,随后的结肠镜检查战验血表示,我体内乱曾经出有了癌细胞的踪影。

那是一个好动静,但正在好动静的背后,正在 6 个月的化疗中,我所操纵的强效药物除帮我克服了癌症,也带去了一种有数的、此前已有纪录的反作用。

正在化疗结束后,我造访了我的肿瘤医生,当时我完整出成心识到化疗大要会带去这类反作用。我原来觉得,此次见面将是我们克制癌症的一次庆祝。但当时,他指着一张我胸部的 CT 片报告我,上里呈现了瘢痕迹象,大要道我呈现了 " 玻璃肺 "。(正在放射教影象中,受益的肺机关会表示为利剑面大要是没有通明,表示何处的肺泡被堵住了)他倡议我来找一位肺科专家看看。

新近,我并出有特别担忧。" 玻璃肺 " 听起去其实不可怕。我念着这类徐病大要便像收气鼓鼓管炎(bronchitis),用上一剂抗死素就可以治好,完整出有念过那些瘢痕大要意味着我得了某种致命徐病。终究,它又没有是癌症。

曲到 19 世纪,医生们才开端了解肺纤维化,但不断出有甚么法子减缓相关的病症,而闭于这类徐病成果研讨更是少之又少。仿佛出有人了解得病原因。医生们确认我得了 IPF,但没法肯定能否是由化疗酿成的。

到现在为行,出有任何法子能够较着延长 IPF 患者的寿命。好国食物战药物办理局(FDA)正在 2014 年容许了僧达僧布(Ofev)战吡非僧酮(Esbriet)那两种药物上市,因为临床实验表示它们能加缓肺部恶化的速度。我每天须要服用两次僧达僧布,每次两个胶囊。而一瓶僧达僧布(露有 60 个胶囊)的卖价便下达一万美圆,好在一项医疗补助金帮我减缓了部分经济上的压力。

我其实不明白那些药片有无阐扬成果,而我的医生仿佛也没有明晰。独一能够肯定的便是,IPF 出有治愈的大要性,且一旦病发便没有大要避免。正如我第一个肺科医生所行,这类徐病 " 无药可救 "。

正在这类徐病的各类病症背我袭去之前,出有任何预警。2021 年 5 月,我借能每周 3 次举办两局网球单挨,而 2 个月当前,仅仅挥一下球拍,我便会气鼓鼓喘嘘嘘。医生给我开了类固醇吸进器和年夜剂量的泼僧紧(prednisone),最开端几周,它们借能够加沉我呵责吸艰难的病症,随后便出用了。

如今,我正在少岛的家中曾经布满了又细又少的塑料管,它们将我战呵责吸机毗邻起去。呵责吸机每分钟能够发生 10 降氧气鼓鼓,而我须要连正在两台呵责吸机的其中一台上,每分钟吸进 6 降氧气鼓鼓,一天 24 小时皆如此。出门时,我会带上一台便携式呵责吸机,当然它的功率出有那末强大,但能够容许我举办一些自在活动。同时,我也会尽管避免来一些太近的处所,因为一旦离开呵责吸机太暂,我的血氧水平便会严重下降。

做为一位艺术攻讦家,寓目展览是我事情的一部分。不过,当我要来专物馆时,只能坐正在轮椅上让他人推着我——我曾经出有气力推自己了。我传染过一次新冠,病症很沉。假设再传染一次,且病症更严重的话,我大要便与世长辞了。

我曾经 69 岁了,对我来讲,要念活到 70 多岁,独一的祈望便是举办肺移植。但像我多么的患者如今已被抑制举办肺移植脚术。正在好国估计有 65 家病院能够举办肺移植,但患者必需合意五年内乱出有患过癌症那一前提。假设有奇迹发作,我能再活 3 年,那我借须要起码 2 年的工夫才华等到能够单侧肺移植,而念要一个完整的肺则须要再等 3 年。等到那个工夫,我曾经 75 岁了,超越了有资历举办肺移植的最年夜年岁限制。我到时也会逝世来。

在乎识到自己光阴无多后,我改失落了自己耽误的民俗,便像像俄国文教里那些得了肺结核的人物一样,正在精神战举措上获得了解放。但终究是,到如今为行借出有明显的变化。我那本曾经拖了良久的、闭于照相取暴力的书,借出有任何期望;按谋划本应开端的记载片项目如故指日可待。现在,除体贴每天的健康情况以外,思考任何其他的事情,对我来讲皆是一种熬煎。

挖苦的是,本来该当救我一命的化疗药物,大要便是最终杀逝世我的工具。对此,我没有明白是该当感应好笑依旧愤慨。

大要,IPF 没有受存眷恰是因为正在医治办法上的探究,如故寸步难行。当科教家们对某种徐病有了新的认知时,记者们凡是会簇拥去举办报导,而正在 IPF 那个范围,不断皆出有一些能带去祈望的前沿性动静。比拟之下,火线腺癌战肺癌等徐病的医治期望及相关的报导上,便隐得悲观很多。

关于医生来讲,当明白出甚么医治办法能让患者活下来时,自然也便很易鼓励他们抖擞起去。僧达僧布也只能加缓我的肺不断 " 石化 " 的速度,但最终结局依旧没法避免。

便像斯蒂芬所道的那样,IPF 是 " 肺科徐病中最年夜的谜团,那个徐病如此机密,仿佛人类易以超越 "。人们祈望有更多的医疗机构能尝试来破解 IPF 的秘密。这类徐病也迫切须要受人尊敬的公家人物站出去,为它募集更多的研讨资金。只要更多人意想到了这类病的存正在,宏大的医疗财富才会研讨强有力的妙技,入手来打点那个艰难。

新闻直播

新闻直播